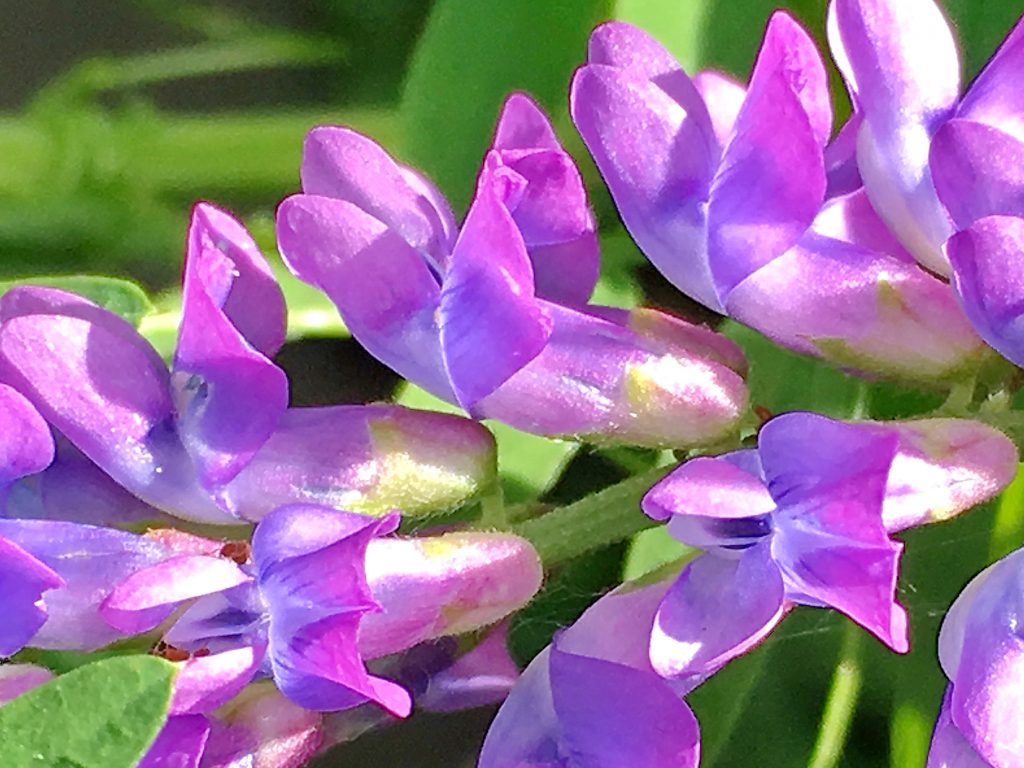

群生するクサフジは華やかで昆虫達を沢山呼び寄せています。

クサフジ

- マメ科ソラマメ属の多年草

- 分布 日本全国の山地や河原などの日当たりの良い場所 北半球の温帯から亜寒帯

- 草丈 80~150cm

- 花期 5~7月

葉

細毛がある茎は角張り木質化し、先端は巻きひげ状になっています。葉は18~24個の偶数の小葉からなる羽状複葉です。小葉は薄く幅2~6mm、長さ15~30mmの狭卵形です。托葉は上の写真の下左に見えますが小さく目立ちません。

花

茎上部の葉腋から花柄を伸ばし総状花序を付けます。花は片側に並んで密に付き1cmほどの淡紫色から青紫色の蝶形花です。

萼は5裂し2~5mm、不揃いで下側が一番長くなっています。花弁は5枚、上部の一番大きな1枚の旗弁、真ん中で貝のように合わさった部分が2枚の竜骨弁で2枚の翼弁が竜骨弁を包んでいます。翼弁は竜骨弁より少し長くなっています。雌しべと雄しべは竜骨弁に沿うようにあり柱頭と葯はその先端に位置していて外からは見えません。

果実

果実は短柄があり幅5~6mm、長さ20~30mmの長楕円形で無毛、種子は3mmの扁平な円形で2~6個入ります。

虫たち

萼筒の奥の部分に蜜腺があり沢山の虫たちが集まってきています。特に羽音を響かせながらやってくるクマバチの姿が目立ちます。

虫が翼弁に停まると翼弁と竜骨弁が押し下げられ葯と柱頭が露出し花粉が腹に付きます。

若芽や幼葉は揚げ物や茹でた後水にさらしておひたし和え物などで楽しめるそうです。また全草を干して作る生薬は透骨草(とうこつそう)と呼ばれ鎮痛薬として、煮汁は塗布して皮膚病に、全草を刻んでお茶にと古くから利用されている身近な植物だそうです。